来源:颜山孝水公众号 作者:刘培国

走进2025中国(淄博)陶瓷琉璃博览会现场,看见千年陶琉文化之光,在方益鸣的黑釉茶器上流转,在程静的琉璃花瓣上跳跃,在一龙的彩绘纹路里鲜活,在纪广远的柴烧陶痕里沉淀,在房宏的琉璃印方尊刻痕中凝驻,在刘涛的琉璃套料雕刻中永恒,最终在霞之彩的陶琉交融中绽放。我循着瓷釉的温润、琉璃的通透、彩绘的浓淡与刻痕的深浅缓步前行,七个展位,七段关于匠心的叙事织就淄博陶琉的鲜活长卷。

方益鸣的展位藏在A馆展区的深处,黑色展架托着各式茶壶,朴素得像他年近七旬的模样——鬓角染霜,手背爬着细纹,却正站在展柜旁,拿放大镜让游客观赏一件新烧的线条罐,是他去年才定型的新作,釉底乌黑如夜,白色立粉十分亮眼,“博山的陶瓷史藏着挖掘不尽的宝物!”放大镜手柄有五十年与瓷土相伴的包浆。转过展架,成组的线条罐静静立在展台上,黑釉或酱釉底色上,白釉线条或曲或直,有的如孝妇河绕山,有的似齐长城跨越。这些黑釉立粉凸线纹罐,是他复刻宋金淄博窑的新成果。为还原古人线条立粉的工艺,他反复试验笔触粗细、着釉力度与釉料干湿,废坯堆了半间工作室。试烧成功那天,他握着刚出窑的罐子:“老手艺不能躺进博物馆,得在生活里接着‘呼吸’!”

一龙的彩绘展位飘着淡淡的矿物颜料香。他正蹲在展台旁,握着细毫笔给素白瓷杯画猫——左手扶盘,右手悬腕,氧化钴颜料轻点成猫咪轮廓,躯体,最后是耳朵、眼睛,寓动与静,静中有动,俨然已经瞄准了不远处的蝴蝶。“瓷上绘画,要的是基本功,没有纸上功夫,瓷上技法总是差些意思!”展柜中央一件彩绘陶瓶通高近一米,天青色瓷胎上,山岫从釉色里跃出——山势嵯峨间藏着古画的筋骨,水墨古柏斜倚着散霞釉里红。大量精巧的青花主人杯令人爱不释手,与方益鸣陶壶的古窑韵味遥相呼应。

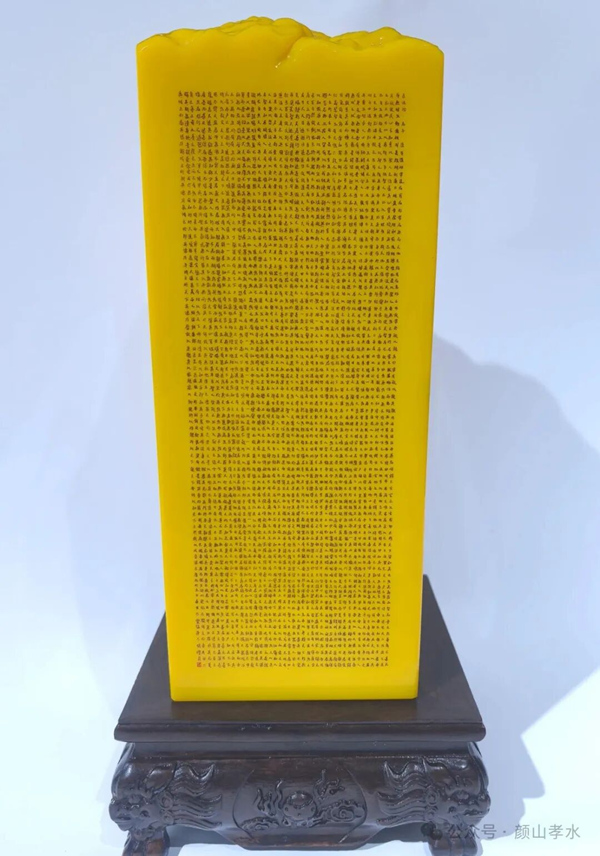

房宏的琉璃雕刻展位透着沉静的力道。展台上以黑色丝绒衬底,一盏暖光射灯从斜上方打下,正中央的琉璃印方尊成了全场焦点——这尊琉璃方尊重约三十斤,造型借鉴商周青铜方尊的庄重轮廓,却因琉璃的通透添了几分灵动:胎体是清透的鸡油黄,阳光穿透时,能看见内部细密如絮的天然纹理,那是熔融时琉璃料自然形成的“冰纹”,像极了古玉里的水线。方尊顶端的凹凸像极了泰山极顶的山巅。方尊的四面腹壁是创作的核心,每一面都以“琉璃印”为巧思——不是简单的雕刻,而是将錾刻的章法与琉璃的质感相兼融。

房宏站在展柜旁,手里握着一把特制的钨钢刻刀,刀头细如针尖。“琉璃刻‘印’,难在‘刚柔相济’。刻的时候一要问刀、二要问料。青铜重,刻痕可深可沉;琉璃脆,得像写毛笔字,笔尖落下去要‘收’,力道透过刀头渗进胎里,深一分崩裂,浅一分金石味全无。”每一笔都要盯着光影——笔画的转折处,需调整刀角让刻痕呈45度斜面,这样灯光照过时,才能得到印章钤印般的厚重。“淄博的琉璃,得带着本地的文化气,齐风是根,聊斋是魂,刻在琉璃上,才算有了筋骨。”

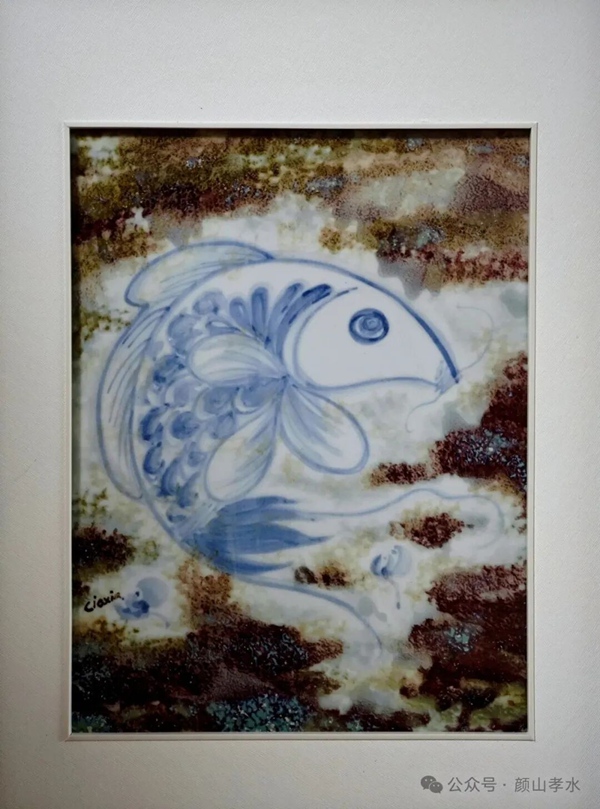

霞之彩的展位在展馆尽头,张彩霞正弯腰调整展架,一组酱色釉面背景的青花大鲤鱼夺人眼目,传统写意精神与浓烈西方绘画色彩合二为一,焕发出中西合璧的艺术光彩。最打眼的是悬挂于展墙的《蝶舞釉光》陶琉融合系列,琉璃质感的光斑与釉色星点纹交汇重叠,是一种如梦似幻的效果。“陶瓷为底,琉璃是魂,融到一块儿是等待千年的期许。”为寻找陶瓷与琉璃的适配温度,她翻出压箱底的老笔记,上面记着四十年烧陶的窑温数据,反复调试才定下1230℃的“临界温度”——让高温窑变色釉充分熔融,又使琉璃自由流淌,凝结出一朵朵跨界繁花。

“窑变是自然的笔触,”她指着一块瓷板上的偶然纹路,那里竟如蝴蝶展翅,“我做的只是把窑火里的惊喜,好好接住。”旁边的文创区摆着陶琉书签,陶瓷签身印着窑变蝶纹,顶端嵌着小片琉璃“蝶翅”,阳光透过琉璃,能在书页上投出彩色蝶影,“让窑变的美,能随身带着走。”

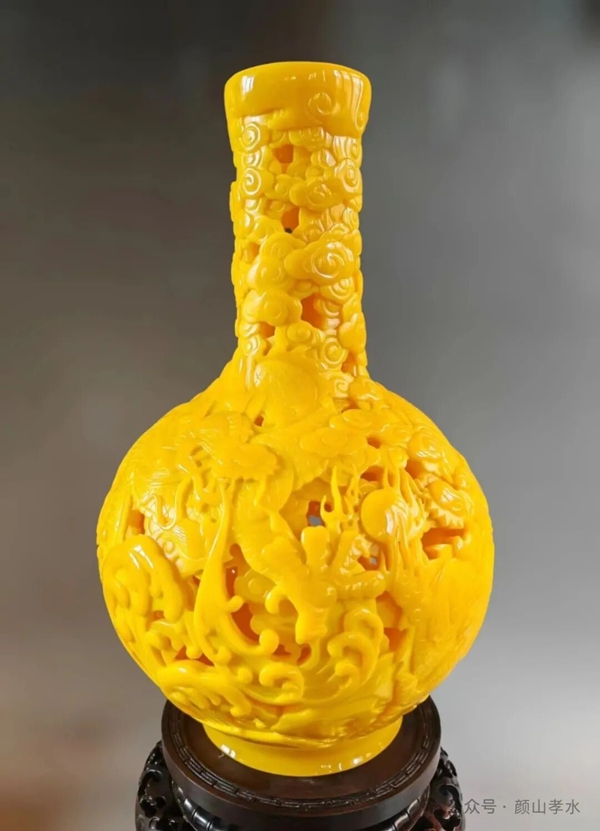

进入B馆,刘涛琉璃雕刻艺术吸引无数人围观。当观众驻足于一件件套料琉璃作品前,目光总会被其层次分明的色彩与精妙绝伦的雕刻所吸引。一件高48厘米的琉璃瓶,以象牙白为底,翠绿与明黄层层叠套,通过深浮雕与镂空技法,将葡萄藤蔓的缠绕与果实的饱满立体呈现,仿佛能听见露珠从叶脉滚落的声音。刘涛的创作不仅延续了博山琉璃千年的技艺血脉,更在当代语境中赋予传统工艺新的生命形态。刘涛的雕刻艺术深深植根于博山琉璃的历史土壤。自康熙年间套料雕刻技艺诞生以来,博山匠人便在玻璃材质上探索着多层色料的叠加可能。刘涛继承了这一传统,却不拘泥于古法。在《清音图》中,他创新性地采用三层套料结构,外层象牙白雕刻观世音与荷花,中层翠绿琢磨荷叶脉络,内层再以白色勾勒水波,通过光影折射形成虚实相生的视觉效果。这种结构,既保留了套料技艺的层次感,又通过现代光学原理增强了作品的空间纵深感,赋予琉璃以丹青水墨的韵味。

在雕刻技法上,刘涛独创的“分层渐进雕刻法”,通过金刚石磨头的不同转速,在厚度仅3毫米的琉璃层上实现0.1毫米的精准控制。这种如同外科手术般的精细操作,在《宝琴踏雪》中展现得淋漓尽致:林黛玉踏雪寻梅的衣袂褶皱、雪花飘落的动态轨迹,皆在薄如蝉翼的琉璃层上纤毫毕现。这种对细节的极致追求,使作品产生超越材质本身的艺术感染力。

站在陶博会的展厅中,刘涛的琉璃雕刻作品犹如一面魔镜,既映照出博山琉璃千年的璀璨历史,又折射着当代匠人的创新之光。当金刚石磨头与琉璃碰撞出的火花,不仅雕琢着器物的形态,更在重塑着传统工艺的未来图景。这种在传承中创新、在创新中坚守的艺术实践,为非物质文化遗产的当代转化提供了可资借鉴的范本。

纪广远的“远窑”展位距离刘涛的展区不远,展架上的柴烧带着自然灰釉痕迹,像从黄河岸边拾来的古物,正中央的北朝青瓷莲花尊复刻品气势恢宏,莲瓣层叠间带着六朝佛家气象。釉色接近秘色瓷的温润,日本艺术家曾称其为“柴烧秘境”。“这是用黄河下游冲击黏土制坯,以两岸槐木、榆木为薪,在黄河南岸老窑煅烧四十天的成果。”他拿起一尊莲瓣残片,釉面的落灰痕迹如天然纹路,“柴烧是火与土的博弈,每一次窑变都是独一份的相遇。”旁边的《流浪地球》柴烧罐藏着当代意趣,罐体窑变纹路如星云流转,这是他不久前被山东美术馆收藏的作品。

程静的灯工琉璃展位总是格外炫目。中央展台上的《九龙九凤冠》(凤冠与弟子刘媛合作)前围满观者,高温熔融的琉璃丝勾勒出凤凰羽翼,金红料在灯光下流转着温润光泽,比古籍记载的更添灵动。这是她耗两个半月复刻的作品,为寻古法配方跑遍多地,单是凤凰翅膀的拉丝构图,就需在高温下精准控时几小时,琉璃丝细如发丝,稍不慎便会断裂。在国家博物馆淄博琉璃展的征集中,因为提交速度慢了四分之一拍而与“国博”失之交臂,而她在国博琉璃展的其它作品,每一件都足以表现出“程氏琉璃”所独有的瑰丽、通透和炫目。这次《九龙九凤冠》亮相陶博会,不啻是爆款中的爆款、翘楚里的翘楚。展位一侧的展柜里,《春潮》与《和和美美》形成有趣对照,茶晶色的向日葵则与大量灯工花卉交相辉映。这些极富创意的作品,藏着她从艺三十七年的坚守。15岁入门,17岁出徒,20岁便赴韩国表演灯工技艺,如今指尖仍留着常年握镊子的薄茧。

逛完七个展位,窥一斑而见全豹。方益鸣的黑釉茶器在光影里沉淀,程静的琉璃花瓣在灯光下流转,刘涛的刻花琉璃在通透里夺目,一龙的彩绘龙蝶正值鲜活,远窑的柴烧陶痕藏着烟火气,房宏的璃印方尊凝着金石与琉璃的交响,霞之彩的陶琉交融绽放着新意。有人守古法,让千年釉色在茶席上重生;有人精巧思,让琉璃丝在指尖绽放灵动;有人以刀为尺,让渤海潮声、枣园秋影在琉璃刻痕里留存温度;有人以笔为媒,让彩绘为器物书写山河故事;有人对话自然,让柴烧记录火与土的博弈;有人以刀为笔,让雕刻风骨在琉璃上凝驻;有人破界融合,让陶与琉在碰撞里长出新的生命力,这或许就是淄博陶琉的魅力!